| ALEX KLIMOV : un ami de la Vérité et de la Beauté |

| PATRICK DIONNE : L'Art de l'aphorisme |

| GUSTAVE THIBON : un choix de textes de Benoît Lemaire |

Alexis Klimov : un ami de la Vérité et de la Beauté

Par Donat Gagnon

En septembre 1964, au deuxième jour de cours de la session, j'ai fait la rencontre d'Alexis Klimov chargé d'assurer les cours de philosophie aux étudiants préuniversitaires du Centre des Études universitaires de Trois-Rivières. Il venait de débarquer au Québec. Comme on dit quelquefois, il était encore dans ses valises. Mais je peux dire qu'il était remarquablement là pour la rencontre introductive du cours de philosophie. Tout le groupe d'une soixantaine d'étudiants rassemblés dans le pavillon Tessier de la rue St-Prosper avait été fortement impressionné par ce personnage aux accents belges français. Il disait être en attente de ses caisses de livres. Mais on a bien senti qu'il avait la tête pleine de livres, tant son discours était chargé de culture, de références littéraires et de chaleur communicative. Par contre, quelques étudiants étaient tentés de se plaindre de l'emploi de certains termes et expressions, tels que « septante » au lieu de soixante-dix et « nonante » au lieu de quatre-vingt-dix. Mais c'était là des détails qui s'apprennent bien facilement.

La semaine suivante, on entra pour de bon dans le vif des sujets philosophiques et de quelques thèmes chers de la pensée klimovienne. Son approche tenait compte à la fois de la littérature et de la philosophie ancienne non traitées de façon linéaire, car il donnait de la profondeur aux récits et aux thèmes qu'il abordait. Il savait très bien donner de la valeur aux auteurs qu'il présentait de façon à ce qu'on sente leur importance pour l'étude de l'homme et de la vie en général.

Tout de suite, je me sentis bien dans ce contexte d'intensité intellectuelle, si bien que je connus l'audace de poser des questions, disons une première question : Qu'est-ce que vous pensez de Fedor Dostoïevski et de ses romans, tels les Frères Karamazov, Crime et Châtiment, Le Joueur, l'Éternel mari, Humiliés et Offensés ? J'avais lu ces livres deux ans auparavant.

Si vous saviez comment son regard s'était illuminé quand j'étais ainsi tombé sur un de ses auteurs préférés ! Manifestement, ce genre de question le rendait intarissable de générosité. C'était comme lui ouvrir une porte qui lui permettait d'être lui-même et de donner sa mesure, d'avoir une parole coulante comme de source, et logique, métalogique, diraient certains. La philosophie que certains, en d'autres lieux, voyaient comme une diversion ennuyante devenait avec lui une activité vivante et exaltante pour ses auditeurs étudiants.

Assez rapidement, les gens intéressés de l'entendre l'invitèrent dans leurs clubs, aussi des journalistes, des communautés religieuses ; et son rayonnement prit de l'expansion. Même s'il lui arrivait de critiquer les gens trop adaptés, il était tout de même capable d'adaptation à des auditoires différents en utilisant des exemples appropriés au groupe auquel il s'adressait, tout en critiquant le lendemain le groupe qu'il avait flatté la veille, simple stratégie de diplomate. Mais il était surtout chevalier de l'esprit. Il avait de l'ampleur et de la profondeur. De main de maitre, il savait très bien que les questions éternelles sont les meilleures clés pour rejoindre tout le monde, mais pas toujours pour se les rendre sympathiques. Car il y a des « pour » et des « contre » dès qu'on touchait quelques profondeurs que d'aucuns préféraient méconnaitre de peur de déranger leur plan de carrière ou leur conception de la vie cristallisée.

Alexis Klimov a joué un grand rôle dans les milieux trifluvien et régionaux. Dès septembre de sa deuxième année d'installation à Trois-Rivières, il proposa de lancer un cercle de philosophie. Cela a débuté sobrement avec des étudiants et des enseignants du Centre des Études Universitaires, qui appartenaient à diverses disciplines. Progressivement, des invités au Cercle provenaient d'autres universités du Québec ou d'ailleurs dans le monde. Par conséquent, la réputation du Cercle ne cessait d'augmenter.

Moi-même j'ai pu apprécier la richesse intellectuelle de ces maitres de la pensée, capables de traiter des domaines spécialisés de la philosophie, de l'art et des sciences, et des problèmes éthiques posés par l'utilisation parfois frauduleuse des savoirs. Durant 17 ans, j'aurai été en quelque sorte le portier chargé de l'accueil de la salle de conférence. Cela m'accordait l'énorme privilège de discuter régulièrement avec les gens qui venaient assister aux conférences ; de plus c'était pour moi un grand bonheur de pouvoir connaitre plus profondément les nombreux conférenciers dans la rencontre privée qui se poursuivait dans la maison du Président du Cercle. Je ne nomme personne ici, leurs noms ont été publiés sur des affiches et dans des brochures. Pour conclure sur ce point, je dirai que c'était des rencontres enrichissantes qui éclairaient ou allumaient mon esprit. Sincèrement, j'en suis redevable et reconnaissant à monsieur Klimov.

Le professeur Klimov avait ses thèmes de prédilection, mais il savait aussi se montrer ouvert et donner de la place à différents horizons intellectuels et artistiques, autant pour ses conférenciers que pour ses étudiants. Il avait un talent d'initiateur qui encourageait chacun à trouver sa voie et à la suivre. Il n'essayait pas de se substituer aux autres. Il était respectueux des différents champs du savoir, mais à une double condition : d'abord, que les tenants d'un savoir particulier sachent en reconnaitre les limites ; ensuite, qu'ils n'imposent pas leur point de vue limité à tout le monde. Ce sont là deux conditions, il me semble, qui caractérisent un esprit ouvert à la perspective métaphysique toujours intéressée par la Vérité, en tout et en celle qu'autrui veut bien offrir. Je crois qu'il était de ceux qui ont le mieux compris cette belle pensée de la Bhagavah-Gita : « Il vaut mieux suivre sa voie propre imparfaitement que de suivre la voie d'un autre même parfaitement ». Cela explique la valeur qu'il accordait aux individus et pourquoi il ne se laissait pas lui-même convertir dans le format de quelqu'un d'autre, que ce dernier soit scientifique, spécialiste prétentieux ou vendeur d'assurance en tout genre. Sa vision métaphysique de la philosophie ne lui permettait pas de rejeter tout ce que chaque être représente, y compris les savoirs naturels dans lesquels l'homme lui-même trouve symbolique quelque chose qui lui fait signe. Le De signatura rerum de Jacob Boehme et de l'alchimie traditionnelle signifiait beaucoup pour lui.

C'était un homme passionné et un bon combattant chrétien qui ne pouvait se permettre d'user de moyens qui pervertiraient sa foi. Dans ses envolées enthousiastes, il pouvait lui arriver de blesser quelqu'un et parfois de perdre un sympathisant ou un ami. Mais ceux qui le jugeaient sévèrement le connaissaient mal. Leurs blâmes voire leurs jugements reposaient sur des options partisanes et grégaires qui prenaient l'allure de dogmatisme et de front commun. On a souvent été injuste à son endroit. La pire injustice qui lui fut faite par le Département de philosophie de l'UQTR fut de ne pas lui reconnaitre le titre de professeur titulaire retraité.

On a souvent entendu Alexis s'en prendre au dogmatisme. Plusieurs ont pu penser qu'il visait tout spécialement la religion. Pourtant la pensée d'Alexis impliquait les dimensions religieuse et métaphysique ; dans ces milieux de pensée, il y a tout de même des dogmes qui ont leur importance. Mais ne nous trompons pas, car le dogmatisme, c'est toute autre chose. À la fin des années soixante et dans la décennie soixante-dix, alors que beaucoup d'intellectuels pratiquaient le rejet du religieux, on a pensé en avoir fini avec le dogmatisme. Quelle illusion ! Au contraire, on a assisté à l'émergence de dogmatismes plutôt pervers qui ont envahi les milieux de l'éducation, du syndicalisme et même des médias ; je veux parler du marxisme qui s'est imposé comme la vérité incontournable et absolue, qui se propose de prendre toute la place. Le dogmatisme est cette attitude qui prétend détenir la vérité, alors que son horizon est des plus simplistes. Son mécanisme mental favorise le rejet de toute autre perspective. L'attitude dogmatique de certains protagonistes, joints à d'autres « istes » tentait de nous faire avaler ce genre de couleuvre.

En somme, Alexis Klimov au travers ses thèmes préférés voulaient faire entrer au cœur du mystère divino-humain et mettre en garde contre les pièges qui nous guettent aux croisées des chemins, mais sans rien enlever aux valeurs de la Vie, de la Beauté et de la Vérité.

Patrick Dionne : L'art de l'aphorisme

Aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'être parmi vous pour souligner le lancement d'Entailles de mon ami Patrick Dionne, un rare représentant de l'art de l'aphorisme, c'est-à-dire un auteur hors programme, un franc-tireur qui surprend le lecteur.

C'est grâce à l'abbé Benoît Lemaire que j'ai connu cet explorateur des profondeurs de l'âme qui veut « philosopher poétiquement ». Mais aussi polémiquement.

Disons-le ouvertement, l'art de Patrick Dionne, qui sait mettre le trait d'esprit au service de l'espérance chrétienne, nous détourne de toute vision utopiste du monde. Au fond, Entailles évoque admirablement les « coups de sonde dans le mystère » dont parle Gustave Thibon, ce philosophe français qui a fait l'objet d'une brillante étude de notre auteur : Poésie et Vérité : Gustave Thibon (Egards, no. XXXV, p. 65-79).

Bien sûr, je voudrais reprendre à mon compte un si beau texte et le citer du début à la fin. Mais je ne me pardonnerais pas de vous priver d'une telle lecture. Car Patrick Dionne est aussi un poète original : il a un ton, une griffe, une musique qui lui est propre. C'est dire que ses écrits nous entraînent bien au-delà des mots. Comme il le signale lui-même, « ce n'est pas ce que l'on comprend, mais ce que l'on devine qui importe le plus ». Il s'agit de faire crédit au lecteur. Et l'aphorisme, confesse Thibon dans ses Mémoires (Paris, Plon, 1993, p. 53), « ne peut porter ses fruits que dans un climat de liberté, de confiance et d'intimité, révélant notre secret à ceux qui nous aiment et le dissimulant aux autres ».

Patrick Dionne s'inscrit dans une filiation : celle des poètes et des penseurs dont l'œuvre nous insuffle l'énergie de vivre, la force de ne pas céder à l'appel du néant. Là réside l'amitié vraie. Et nous voilà au cœur des textes de notre auteur, des textes qui stimulent la sensibilité, l'intelligence, soit ce qui n'est pas ressenti comme un besoin par la plupart de nos contemporains. N'est-il pas significatif, dirons-nous avec Jean Renaud, que notre époque célèbre l'impudeur et le voyeurisme pour mieux infantiliser, « nier la nature et la liberté, éradiquer entièrement le mal et édifier un homme sans mémoire, "sans complexe" , sans histoire, sans violence : un eunuque nouveau malléable à souhait »? Patrick Dionne l'a reconnu : « Le XXe siècle, écrit-il, a rendu la barbarie acceptable. Ce siècle la rendra aimable ». Il suffit de s'accrocher à cet idéal de suffisance et d'amour-propre qui cherche à remplacer le souci d'être par celui de paraître, c'est-à-dire par tout ce qui est apparence de bien sans être le Bien. Et c'est l'imposture par excellence. « En tout cas, disait Vladimir Soloviev dans ses Trois Entretiens, l'idée d'Antéchrist qui, d'après la Bible (…), indique par elle-même le dernier acte de la tragédie historique, ne sera pas la simple incrédulité, ou la négation du christianisme, ou le matérialisme, ou autre chose d'analogue. Elle sera l'imposture religieuse ». Entendons l'actualisation de ces « principes impersonnels », de ces « forces usurpatrices » en vertu desquels l'homme tente de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Or Patrick Dionne refuse d'emboîter le pas. Ses aphorismes constituent autant d'efforts pour combattre notre « sommeil de brute » (Tchekhov), que l'on voit trop souvent comme celui du juste! Car il me semble, si je reprends les termes de Benjamin Fondane, ce poète méconnu, gazé à Birkenau en 1944, « que c'est précisément l'avènement dans le monde moderne de l'Ethique autonome, de l'homme kantien conçu sous les espèces de l'ange, promu "législateur universel" , qui a suscité finalement cette vague d'immoralité avouée… ». Puis il ajoute : « C'est lorsqu'on décide qu'il est indigne de l'homme d'avoir des petits vices et qu'on supprime le droit légal à boire de l'alcool que l'ivrognerie et le gangstérisme s'emparent de la nation; c'est lorsqu'on décide que la société doit pouvoir se passer de cette misérable institution que l'on appelle la prostitution que l'on suscite sur une vaste échelle le trafic quasi officiel de la chair humaine; c'est lorsqu'on élève une Société des Nations qui se doit de supprimer à jamais toute guerre que l'on assiste au plus inusité viol de pactes, de paroles et de simples droits, à la préparation de la guerre totale. Freud nous a bien montré qu'il suffit de contraindre au refoulement des pécadilles (sic) morales pour que soient, à brève échéance, déclenchés les pires cataclysmes psychiques. A la tour de Babel inhumaine que nous avons dressée et que nous avons appelée la civilisation, la nature humaine n'a point résisté; ce n'est pas à la recrudescence de la violence, du goût du sang qu'on s'en aperçoit; mais au fait qu'ils font leur entrée dans l'histoire érigés en principes, badigeonnés de science… » (Le Lundi existentiel, Monaco, Edition du Rocher, 1990, p. 138-139).

Là-dessus, je vous invite à lire Entailles de Patrick Dionne, un livre qui exprime une profonde résistance aux « idéologies du bonheur » ou… à toute autre forme d'abêtissement. « Sa perspective est ascendante », observe Christian Monnin. « Une inclination inouïe au désespoir, dominée par une espérance indestructible, voilà les grands traits de ma physionomie spirituelle », reconnaît notre poète. Se pourrait-il alors que la parole la plus juste, pour saisir la signification d'une œuvre semblable, ait été prononcée par le starets Silouane de l'Athos qui disait : « Garde ton esprit en enfer, mais ne désespère pas… »? Car on n'est pas chrétien pour être heureux, mais pour être vivant, rappelait une vieille paysanne russe à un réalisateur de la télévision soviétique… C'est ce qui fait de Patrick Dionne un poète inspiré, un poète dont la protestation rejoint celle de Baudelaire, de Ramuz, de Wiechert, de Thibon. Ses flèches de feu « sont décochées vers le haut »; elles ne devraient laisser personne indifférent. N'y a-t-il pas là l'expression d'une recherche, d'un combat lié au fait même d'exister? Une chose est certaine : Patrick Dionne est attentif aux paradoxes de l'existence. D'où ces « fragments de fragments » comme appui pour remettre en question les fictions de la conscience commune, les prétentions de la politique à vouloir tout régenter.

Puis il y a la contemplation, le silence. Et le silence permet à la poésie d'être elle-même, c'est-à-dire « sacrement du silence », là où l'on « se souvient de ce qui vient ». Aussi les aphorismes de Patrick Dionne sonnent-ils comme un appel… « Le fait de parler de soi est un bon indice, écrivait Basile Rozanov, il signifie que celui qui se raconte considère les autres comme ses frères ». Et le philosophe Jean Brun observe : « A la fin de la tragédie de Shakespeare, Hamlet demande à Horatio d'aller raconter son histoire au monde, mais il ajoute : Le reste est silence. Un tel "reste" est l'essentiel; il se confond avec le silence auquel retournent toutes les philosophies dans leurs quêtes du Verbe dont elles ne sont que de lointains échos » (L'Europe philosophe, Paris, Stock, 1988, p. 368).

Gustave Thibon : un choix de textes de Benoît Lemaire

Par André Désilets

Il y a une trentaine d'années, Benoît Lemaire publiait un beau livre sur la pensée de Gustave Thibon : L'espérance sans illusions (Montréal, Editions Paulines, 1980).

En 2004, il présentait chez Fides un choix de textes particulièrement révélateurs de ce philosophe catholique, non-conformiste, solitaire, allergique aux « consolations de la religion » comme aux « stupéfiants de la science ».

Rappelons-le : Gustave Thibon ne s'inscrit nullement dans la lignée des maîtres à penser, mais dans celle des « maîtres à vivre » tels Marc Aurèle, Pascal… et Simone Weil qu'il accueille chez lui au risque de sa vie pendant l'occupation de la France par les nazis.

C'est dire que le philosophe de Saint-Marcel d'Ardèche témoigne avant tout d'un engagement où « la fidélité à l'honneur se sépare de l'appétit du bonheur ». Calculer son profit n'est pas son fort. « Il n'est pas de réalisation profonde ni de fécondité, écrit-il, sans le risque et le sacrifice ». En ce sens, l'œuvre de Gustave Thibon apparaît comme une sorte de liturgie charnelle. Encore faut-il apprendre à se dégager de tout encombrement pour goûter les profondeurs de l'expérience, là où le silence laisse entendre « la palpitation du mystère ».

« La foi chrétienne, selon Thibon, n'est pas un analgésique ». Elle est une « blessure » que le monde ne peut guérir. C'est pourquoi le christianisme n'est pas plus assimilable à cet humanitarisme insipide dont font si souvent preuve ses représentants qu'à ce « messianisme nébuleux où les promesses de l'éternité se diluent en vision utopique de l'avenir… » « Je meurs de soif auprès de la fontaine », confesse le poète. Est-ce dire que Thibon rejoint José Ortega y Gasset quand celui-ci affirme que l'on « ne comprend pas le christianisme si on ne part pas de la forme radicale de la vie qu'est le désespoir »?

Pour Thibon, le désespoir est comme une « convulsion de l'espérance ». Autrement dit, le désespoir implique une espérance qui le précède et le dépasse. « Contre l'espoir dans l'espérance », dit saint Paul pour exprimer le paradoxe chrétien. Il ne s'agit donc pas de voir le désespoir comme une fin, mais comme un passage, une épreuve, une purification face à « Celui qui ne donne pas comme le monde donne ». A ce sujet, Thibon cite son amie Simone Weil pour réfuter tout pessimisme intégral : « Dire que la vie ne vaut rien, que le monde ne vaut rien et donner pour preuve le mal est absurde, car si cela ne vaut rien, de quoi le mal prive-t-il? »

« Je me sens à la croisée périlleuse des chemins », observe notre philosophe. Et l'heure n'est pas aux arguments, mais au « consentement à la nuit ». Ce sont les contradictions, les obscurités de l'Evangile qui le nourrissent. Mais aussi tous ces « contacts » avec la terre qui semblent venir plus loin que la terre. Thibon parle de ces « éclairs d'éternité » qui traversent le monde sans que l'on puisse les retenir. Là réside l'essentiel de son témoignage, un témoignage pour « les valeurs transcendantes, pour les étoiles fixes de notre être et de notre destinée qui, bien qu'au-delà de l'histoire, sont nécessairement présentes à tous ses moments : le Beau, le Bien, le Vrai, tout ce qui n'est pas rongé par le temps, mais imprègne chaque heure du temps et nous fournit les critères pour distinguer à l'intérieur même de notre temps ce que nous devons accueillir et ce que nous devons rejeter ».

Dans cette perspective, Thibon réaffirme une position que je partage. Contrairement à Saint-Exupéry qui avouait haïr son époque de toutes ses forces, Thibon reconnaît aimer la sienne en fonction de toutes ses raisons de la haïr. « Car le mal suprême, précise-t-il, appelle la suprême réaction : le sacré n'étant plus lié aux mœurs et aux lois comme dans les époques saines, avec ce que cela suppose de conformisme social, pourront enfin être choisis dans toute leur pureté − et je pressens l'apparition d'un pusillus grex en qui le grand dégoût réveillera l'ultime espérance et qui retrouvera l'absolu au-delà des barrières du social − un catholicisme sans frontière, la tradition éternelle hors des enlisements dans le passé et des fausses évasions vers l'avenir, la vraie liberté au-dessus des digues de l'interdit et des marécages de la licence… »

Concluons ici qu'avec Thibon, le lecteur est frappé de plein fouet par le sens d'une parole. Il ne s'agit donc pas de s'attacher à des observations techniques ou à des considérations d'arpenteur, mais de pressentir l'essentiel qui filtre à travers les pages d'une œuvre. Car on se heurte à l'ineffable. « Les choses les plus profondes, rappelle Thibon, sont incommunicables ». Et « elles s'expriment d'autant plus mal qu'elles sont mieux vécues ». D'où le crédit laissé au lecteur. En ce sens, le choix de textes de Benoît Lemaire nous aide à pénétrer l'œuvre de Gustave Thibon, à goûter un peu de cette poésie que l'on ne se lasse pas d'entendre. Notons-le : Thibon ne cherche pas à définir, mais à évoquer. « On me dit philosophe, déclare-t-il, mais je préfère les poètes ». Or « le poète est dans le monde comme dans un mystère. Il s'y trouve engagé tout entier, et l'on ne résout pas les mystères; on en reste ébloui ».

Dans son dialogue avec Thibon sur la grand-route de la vie, Benoît Lemaire aurait très bien pu déclarer avec Jean Steinmann : « La grandeur d'un homme se mesure à l'étendue, à l'intensité, à la profondeur de ses vénérations. Ils sont là quelques-uns qui maintiennent à bout de bras la culture au milieu des barbares ». N'est-ce pas de cela que parlait déjà l'Apôtre? Gustave Thibon comme Benoît Lemaire ne sont pas étrangers à cette célébration amoureuse de l'Esprit que les Pères pratiquaient. C'est pourquoi le petit livre de Benoît Lemaire constitue une véritable bouffée d'air frais.

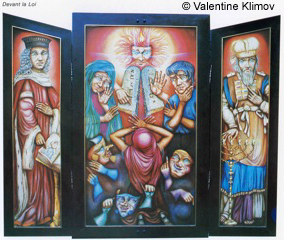

LE DÉCALOGUE DANS L'ART DE VALENTINE KLIMOV'S

Par André Désilets

Horrible époque que celle où l'art vrai, il faudrait dire l'Art tout court, est considéré comme n'étant pas du même temps que nous. Marcella Maltais

L'art de Valentine Klimov's n'est pas un objet de décoration ou de divertissement. « Le meilleur de l'homme, dit Goethe, c'est ce qui fait tressaillir l'homme ». Or l'œuvre de Valentine Klimov's apparaît comme un véritable aiguillon pour celui qui ose s'en approcher. Il y a là une métaphysique implicite, une méditation constante sur l'être et sa destinée qui brise les limites habituelles entre la philosophie, l'art et la religion. Aussi le passant détourne-t-il souvent le regard devant une œuvre dont la luminosité transperce les masques, les déguisements que l'on emprunte pour ne pas « voir ».

L'art de Valentine Klimov's, écrit L. Van Michel, est un art mordant où il y a plus de tragédie que de poésie (si l'on prend ce terme dans son sens courant), un art inspiré par l'humain et qui prend pour thème le fond éternel de la société des hommes avec son destin plutôt noir et ses péchés, un art qui est en quelque sorte « l'évocation antique d'un esprit moderne », un art qui communique intensément les états d'âme d'une artiste dont les moyens d'approche ne sont ni empruntés ni puérils.1

En ce sens, il s'agit d'une immense école de vie qui expose le combat de la lumière contre les ténèbres. Au fond, Valentine Klimov's rejoint Dostoïevski pour qui le cœur humain est le champ de bataille entre Dieu et le Malin.

Mieux que quiconque, l'auteur des Karamazov a reconnu que la parole « le Royaume est au milieu de vous » signifie que l'enfer est aussi au milieu de nous. Le Christ lui-même n'a-t-il pas vécu le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Mt., XXVII, 46). Aujourd'hui, tous les camps, les charniers, les cortèges de la mort le rappellent. Mais aussi cette interminable souffrance qui ressort lorsque l'on gratte un peu le vernis de ceux qui paradent en portant fièrement la cravate.

Pour Valentine Klimov's, toutes les fuites dans l'accessoire n'apportent pas l'essentiel. Le combat se poursuit et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre son art. Fondamentalement, cet art exprime une soif de vie, un appel, une prière qui précède et dépasse le réseau des fonctions sociales et politiques. Rappelons le cri du vieil Israélite de l'Ancien Testament : « J'ouvre toute grande la bouche et j'aspire à l'accomplissement de tes commandements »2. Ceux des hommes ne sont qu'illusion, tyrannie, néant. Israël ne veut-il pas dire « Celui qui conteste avec Dieu » ? Essentiellement, le Décalogue s'érige contre l'idolâtrie et le meurtre. Il exprime la vocation profonde de l'homme. Dans une lettre à son ami Serge Boulgakov, qui est une sorte de profession de foi, Léon Chestov écrit :Lorsque l'on demanda au Christ (…) quel était le premier des commandements, il répondit : « Ecoute Israël : (…) et dans l'Apocalypse (…) : « A celui qui a vaincu, je donnerai à manger de l'Arbre de Vie ». La « connaissance » est surmontée, la vérité révélée… 3

Mais voilà : les commandements de Dieu ne changent pas le cœur de l'homme. Ils constituent une « invitation », mais ne donnent pas la capacité de les accomplir. Autrement dit, les commandements ne permettent pas à l'homme de vaincre la mort par ses propres forces, mais préparent le moment où Dieu, par la résurrection, transforme les « cœurs de pierre » en « cœur de chair ». Et c'est l'aventure du Christ qui s'ouvre devant nous, chante l'Orthodoxie russe, celle où Dieu se fait homme pour que l'homme puisse vivre. Car, disent les Pères, il n'y a que « oui » en Dieu.

L'œuvre de Valentine Klimov's demeure celle d'une exploratrice des profondeurs de l'âme. C'est pourquoi il faut se rendre attentif aux yeux, aux visages de ses personnages comme aux symboles et aux images qui renvoient de l'autre côté du miroir. L'appel de l'homme chez elle croise celui de Dieu. Et si son oeuvre est axée sur la vulnérabilité, la fragilité et la misère de l'homme, c'est pour mieux faire ressortir le sens même de sa condition : « Croire en la vie mêlée d'éternité », dira Olivier Clément. Car les cris, les pleurs, les vices ou les blasphèmes expriment aussi l'impossibilité de vivre dans un monde clos, fermé sur lui-même. Toutes les routes s'épuisent et l'homme se retrouve vite confronté à sa propre finitude, remettant en question de manière radicale la valeur de tous les discours sur la liberté et la dignité que le monde s'attribue avec l'énergie du désespoir. Les dix commandements visent une telle prise de conscience. Pour Valentine Klimov's, il ne s'agit pas de spéculer sur les lois, mais d'évoquer une expérience qui plonge dans le plus total désarroi, là où la « sagesse des sages » et « l'intelligence des intelligents » n'ont plus de prise.

Ainsi l'artiste ne réagit nullement contre ceux qui ont le mal de l'âme, les « défavorisés », les « itinérants », mais contre les « cochons contents », les bourgeois de l'esprit qui font preuve de la plus redoutable suffisance : croyance en soi-même, suffisance à soi-même, adoration de soi-même. L'Antéchrist, selon Vladimir Soloviev, ne prend-il pas conscience de sa nature démoniaque au moment où il ressent l'impossibilité de se prosterner et d'adorer autre chose que son moi ? Notre monde semble être devenu sourd aux appels d'une Révélation. Il s'acharne encore à cultiver le primat de l'efficacité sur la Vérité, à présenter la réussite matérielle ou professionnelle comme le seul critère de la Valeur, à justifier l'injustifiable par le mensonge et la force. Le reste n'est que balivernes à ses yeux. Rien d'étonnant dans ce cas à ce que l'œuvre de Valentine Klimov's soit méconnue. Son langage apparaît comme « hors du siècle ». Il bouscule nos habitudes, nos préjugés, nos sentiments. Il met en évidence les ricanements du Malin devant la bêtise de tous les obsédés du pouvoir, les possédés qui s'appuient tantôt sur la religion, tantôt sur l'exaltation de la nation, de la race ou de la civilisation, tantôt sur l'égalité, la fraternité et le bonheur des génération futures jusqu'à ce que ces nouvelles idoles se transforment en fusils, en bombes ou en canons. Mais quelle est la nature du mal et que signifie cette rage destructrice qui habite le monde ? N'y a-t-il pas un mystère du mal ? « Mon nom est légion, est-il répondu au Christ, car nous sommes plusieurs ». Il y a lieu de remarquer ici le passage du singulier au pluriel. Le multiple divise, répétaient déjà les Anciens. S'y abandonner, c'est être ravalé à une simple modalité d'existence qui ne relève plus que de l'examen clinique, biologique ou statistique. Ainsi l'existence trouve sa fin en elle-même. L'homme tourne en rond, la seule unité réalisable pour lui étant l'uniformité. Telles sont la plupart des conclusions dégagées par les spécialistes de notre temps. La métaphysique est une chimère dont il faut se débarrasser en niant le mystère même de l'être, sa dimension transcendante, la vie humaine comme quête de Sens. L'important n'est plus d'écouter le réel, mais de le fabriquer. L'homme a enfin décidé de se prendre en main et de refaire le monde à l'image de son âme dévastée, enserrée par le néant. Désormais, chacun peut produire son « billet », c'est-à-dire son explication, sa justification, pour l'enfer. Car, annonçait prophétiquement Dostoïevski, Dieu étant mort, tout devient permis.

Les tableaux de Valentine Klimov's incarnent la douleur de l'existence humaine face à elle-même, aux choses et au monde. La vérité de l'être ne peut se réduire à des consensus sociaux sans faire surgir un bouffon grimaçant dont le costume se renouvelle indéfiniment. Aussi Valentine Klimov's ne cherche-t-elle pas l'utilité, mais l'essentiel, « l'unique nécessaire » dont parle la Bible. Son art alimente la vie intérieure. Aucun écran chez elle ne vient camoufler le risque de l'existence. Son art s'adresse avant tout à l'intelligence du cœur. Il marque un « contact » qui est en même temps un contraste entre deux mondes : Grandeur et Misère. L'expérience artistique de Valentine Klimov's exprime avec force ce contraste déchirant. A la limite, il s'agit d'un abîme. Mais comment une expérience de l'abîme peut-elle ne pas être vertigineuse et pleine d'épouvante ? N'est-ce pas là d'ailleurs le sens même des paroles de feu de l'Apocalypse qui, comme chacun le sait, ne signifie pas fin du monde, destruction, mais Révélation ? L'art véritable n'est pas un exercice exclusivement intellectuel où les images de feu deviennent des clichés sans vie, des lieux communs favorisant la polémique chez ceux qui s'ennuient. Il est pénétration des êtres et des choses. Et les dix commandements chez Valentine Klimov's sapent l'emprise de toute installation dans les zones moyennes, tranquilles de l'existence. La vie est tout ce que l'on voudra, pourrait-elle dire, mais elle n'est pas confortable, sécuritaire. Dieu n'a créé que des énigmes, disait Dostoïevski. La conscience d'être n'est-elle pas une souffrance, un déchirement que les commandements viennent accentuer de manière disproportionnée ? Martin Luther compare la Loi à un marteau qui frappe celui qui s'affirme pur, droit et savant. La vision ici est redoutable. Elle s'ouvre sur une tout autre dimension, une dimension qui échappe aux mesures des géomètres comme aux calculs des physiciens. C'est pourquoi l'art de Valentine Klimov's montre autrement, par une sorte de transparence, ce qui est donné dans l'expérience humaine. Les traits excessifs que l'on y trouve choquent au plus haut point le gros bon sens et interrogent tout homme sur son propre « possible ». La recherche de l'essentiel passe donc par ce qui ne passe pas. Partout, l'homme se pense en relation avec l'Absolu et l'histoire de l'athéisme elle-même ne le nie pas. L'histoire et l'eschatologie se compénètrent, existent l'une dans l'autre. Pour l'artiste, il ne s'agit pas de s'enfermer ou de sauter par-dessus l'histoire, mais d'en vivre les limites et de l'habiter en pèlerins, en témoins du Vivant. De sorte que l'urgence du présent est déjà Ailleurs, dans un lieu ineffable où l'être tout entier est appelé à communier avec l'âme de l'art.

« L'art, selon Auguste Rodin, c'est la contemplation. C'est la joie de l'intelligence qui voit clair dans l'univers et que le recrée en l'illuminant de conscience ». 4 Il y a une analogie rigoureuse entre la forme et l'esprit d'un art. Toute forme véhicule une qualité d'être, une orientation. Et quand Valentine Klimov's peint ses tableaux, elle s'inscrit dans une tradition spirituelle qui dépasse le cadre d'une simple introversion. Elle reprend à son compte ce qu'il y a d'éternellement fécond dans la tradition pour l'éveil de l'esprit tout en développant une méthode et un génie qui lui soient propres. Car il ne faut pas oublier que la tradition biblique recommande d'interroger sans cesse la réalité et non de s'y soumettre passivement comme si nous n'avions rien à y faire. Au fond, l'artiste comme le philosophe ne pense pas uniquement en fonction de son temps, en fonction des modes et des coutumes qui le caractérisent. C'est Pascal qui disait que la vraie éloquence se moque de l'éloquence. De même, le vrai art se moque de l'art. Il exprime un mouvement, un combat contre toute diversion cherchant à évacuer le mystère de l'être, le tragique de sa condition. A cet effet, il faut voir les tableaux de Valentine Klimov's, notamment son fameux triptyque « Devant la Loi ».  Une méditation prend forme et l'on se retrouve devant un terrifiant dilemme : « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort et il te faut choisir ». Mais, comme le fait remarquer Michel Klimov dans son commentaire du panneau central dudit triptyque, « ouvrir son âme et son cœur à la lumière divine ne peut que faire apparaître des zones de ténèbres si effrayantes que, souvent, l'on préfère se détruire… »

Une méditation prend forme et l'on se retrouve devant un terrifiant dilemme : « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort et il te faut choisir ». Mais, comme le fait remarquer Michel Klimov dans son commentaire du panneau central dudit triptyque, « ouvrir son âme et son cœur à la lumière divine ne peut que faire apparaître des zones de ténèbres si effrayantes que, souvent, l'on préfère se détruire… »

Ainsi l'art de Valentine Klimov's nous révèle une profondeur inouïe. A mes yeux, aucune étude, aussi serrée soit-elle, ne peut vraiment traduire tout ce dont il est question. Comment peut-on faire l'analyse de ce qui nous place devant « quelque chose » qui ne se démontre pas ? Dans une esquisse biographique, Paul Evdokimov s'interroge : « Peut-on « raconter » l'amour, un visage, la couleur ou la lumière (…) » ? Manifestement, ajoute-t-il, « il existe des événements qu'il est impossible de raconter ; on les vit, ils bouleversent, ils brûlent, mais ils échappent à toute description ». 5 Il s'agit là de « rencontres » qui « déphénoménalisent » en quelque sorte l'ordre du quotidien pour l'ouvrir sur ce qui l'anime et lui donne sa véritable portée. L'art de Valentine Klimov's évoque ces étoiles fixes de notre être et de notre destinée. C'est pourquoi il continue de nous parler. Il se place dans une perspective qui illumine du dedans le cercle des apparences comme l'âme rayonne mystérieusement dans un regard. A ce propos, écoutons le philosophe Jean Brun :

Un tableau est une fenêtre ouverte à travers les murs de l'espace, donnant sur autre chose que sur le Monde lui-même et englobant le Monde ; la musique et la poésie ouvrent des fenêtres dans notre mémoire, fenêtres grâce auxquelles nous traversons le mur du temps pour déboucher sur ce qui porte le temps et qui l'apporte. C'est pourquoi une œuvre reste toujours au-dessus des significations qu'on peut lui attribuer ou au-delà des traductions que l'on peut en donner ; elle signifie sans fin parce qu'elle est messagère du sens d'où elle provient et sur le chemin duquel elle nous transporte sans pouvoir vraiment nous le donner à voir ou à comprendre dans son intégralité. Car l'œuvre, qui semble venue d'au-delà du Monde, nous conduit jusqu'au seuil de celui-ci ; surgie dans le Monde, elle demeure une incantation et une allusion à l'autre côté du Monde, celui qui ne se trouve dans aucun espace et que ne fera éclore aucun temps. L'œuvre d'art ouvre le Monde et l'existence en donnant à entrevoir une lumière qui n'en est pas issue mais qui, au contraire, les pénètre. 6

Dès lors notre attitude envers le monde change. Le champ de nos perceptions s'en trouve remanié. Victor Hugo l'a reconnu : « L'impossible à travers l'évident transparaît ». De même en est-il pour l'amateur d'art. Il ressent une étrange consonance avec une réalité qui semble faire partie de son être. Mais la question se pose : « Y a-t-il encore des amateurs ? » demandent Alexis Klimov et Jean Renaud dans un petit texte qui ne manque pas de piquant. « Cette question, précisent-ils, est incomparablement plus angoissante que celle qui consiste à savoir si l'Etat continuera à subventionner les choses de l'esprit. La raison en est simple : qui peut nous dévoiler l'existence de bons créateurs (…) si ce n'est l'amateur ? 7

NOTES

1) L. Van Michel, « Coup d'oeil sur l'art de Valentine Klimov's, in Valentine Klimov's, Imprimerie Fortemps, 1981.

2) A ce sujet, André Chouraqui utilise le terme « parole » et non « commandement » car l'hébreu, selon lui, en disant Asseret Hadibrot, rapporte des paroles à réaliser librement et non des commandements stricto sensu. « En hébreu, note-t-il dans son Testament, les paroles ne sont pas formulées à l'impératif mais à l'imperfectif, ce qui est révélateur de leur vocation éducative » (Le feu de l'Alliance, Paris, Bayard, 2001, p. 121).

3) Cité par Nathalie Baranoff-Chestov, Vie de Léon Chestov. Les dernières années, 1928-1938, trad. par Blanche Bronstein-Vinaver, Paris, Editions de la différence, 1993, p. 222.

4) Auguste Rodin, L'Art. Entretiens réunis par Paul Gsell, Paris, Gallimard, coll. « Idées/arts », 1967, p. 6.

5) Paul Evdokimov, « Quelques jalons sur un chemin de vie », in Le Buisson ardent, Paris, Lethielleux, 1981, p. 14.

6) Jean Brun, Les rivages du Monde. Des vérités muettes à la Vérité qui parle, Paris, Desclée, 1979, p. 113-114.

7) Alexis Klimov et Jean Renaud, « Présentation », Le Beffroi. Revue philosophique et littéraire, no. 2, avril 1987, p. 8,

POUR UNE CRITIQUE DU QUÉBEC ACTUEL

Par André Désilets

Lire Carl Bergeron c'est découvrir un auteur qui, tôt ou tard, rejoindra la liste noire des écrivains dits réactionnaires, mais, ô combien, lucides et perspicaces. De plus, Carl Bergeron a du style…et du souffle. Et Maurice G. Dantec, un autre écrivain infréquentable, dira-t-on, ? « mais que personne, si je reprends les termes de Joseph Vebret, ne pourra (…) empêcher d'être indispensable » ? aurait pu facilement parler de lui dans son American Black Box (Albin Michel, 2007), ce livre dont la logique s'assimile à « la cinétique infernale d'une déflagration ».

Aussi L'Etat québécois et le carnaval de la décadence de Bergeron (Editions de L'Intelligence conséquente, 2008) aura-t-il l'effet d'une bombe dans un Québec qui tente toujours « de recycler toute la fantasmagorie socialiste et marxiste à travers la moulinette progressiste post-moderne ». A ce chapitre, Carl Bergeron n'hésite pas à brosser un tableau d'exemples particulièrement révélateurs de notre situation tout en citant plusieurs noms connus parmi ces « toréadors de la vertu » (Nietzsche) dont le Québec aurait très bien pu se passer.

Certes, Carl Bergeron n'a aucun goût pour la langue de bois. Il ne cherche nullement à plaire ou à rassurer le lecteur. Au contraire, écrit-il, « tout le bataclan festif et agrico-urbain que je me suis appliqué à décrire dans (mon) livre sollicite les penchants les plus mauvais de l'homme et lui offre sur un plateau de verre le cocktail le plus faustien qui soit : le mojitos du néant, le sushi bar du vide, le dessert de la porno web. La mort enfin! Sous couvert de vie et de festivals! L'imposture consommée! (…) En échange de quoi? En échange d'un renoncement absolu à l'humanité et à ses contradictions insolubles. En échange d'un désaveu des interdits structurants de la civilisation ».

Voilà, dira notre auteur, ce que l'homme moderne accepte, ce que le Québécois politisé approuve. Dans tous les domaines d'activité, l'approche 3-R s'applique : « Je me Régale, je me Remue et je Rigole », répète-t-on sans cesse dans les milieux gauchisants, notamment dans les médias, là où prolifèrent la plupart des esprits prétendument éclairés de notre temps. Et gare à ceux qui refusent de s'y soumettre. Ils s'exposent aux pires « poursuites », y compris le « harcèlement médiatique » et le « terrorisme intellectuel si coutumier des militants formés au moule totalitaire ».

Au fond, Carl Bergeron devine que l'aboutissement nécessaire de la « Cité des Coucous » est le Camp…ou le Palais, c'est selon. Et dans cette optique, « Las Vegas, la capitale du faux, du clinquant et du kitsch, de la prostitution glauque et de l'Amérique déspiritualisée (…) » s'avère être le passage obligé de tout épanouissement. Autrement dit, c'est l'idéal actualisé. Pour s'en rendre compte, observe notre auteur, il suffit d'écouter les Guy Laliberté et autres vedettes de la néo-économie québécoise, celle qui « se met en place sur fond d'apocalypse écologique, de surenchère millénariste et de collectivisation à outrance ». L'important ne consiste plus à faire de l'argent, mais à améliorer la « société », à « être utile », à se sentir « valorisé ». D'où la multiplication de tous ces spécialistes en gestion du temps…et des sentiments! Tout le monde doit mettre la main à la pâte, adopter « la nouvelle religion égalitaire et indifférenciatrice » mise de l'avant par un Etat omniscient et omniprésent, qu'il s'agisse de nos « bienveillantes » « techniciennes-clowns des CPE », de nos savants professeurs-écrivains, de nos polyvalents fonctionnaires ou autres gentils organisateurs, sans oublier, bien sûr, nos talentueux artistes subventionnés, «enrégimentés (…) selon les codes les plus stricts de l'Internationale Culturelle ».

Socialiser l'homme (proclamait déjà un chancelier bien connu après avoir lu Marx et ses défenseurs) demeure au centre des préoccupations de nos idéologues d'aujourd'hui. Le goût de l'utopie continue de les obséder. Aussi devons-nous nous débarrasser de tout ce qui nous pèse et nous empêche de devenir autre que ce que l'on est. Certains de nos leaders éprouvent même une haine viscérale pour le christianisme. Désormais, ânonne-t-on, s'ouvrir au monde signifie se laisser aller, accepter n'importe quoi, jouir pleinement de nos fantasmes et de notre vanité jusqu'à la crise de nerfs, la nausée, l'épuisement, la démission. Dans ce contexte, citons George Steiner : « Comment faire croire aux jeunes que la réussite matérielle, le confort technocratique et les mass media ne sont pas le but de l'homme ? Que la Californie (ou Las Vegas) n'est pas l'Eden? Quelle idéologie est actuellement assez éhontée pour offrir à nos jeunes ce que magnifiquement la théologie appelait la felix culpa, l' "erreur heureuse", le risque transcendant d'une authentique croyance? ».

Ecoutons Bergeron : « Nous ne connaîtrons jamais l'amour tel qu'il a pu être vécu il y a soixante ans, entre deux êtres liés par le serment de la loyauté et de l'honneur; notre époque avilissante nous interdit cette élévation dans les sentiments. (…) La haine est (devenue) le moteur de notre libido, le ressentiment notre volupté, le suicide notre horizon ».

Bien sûr, Carl Bergeron présente un visage du Québec moderne que l'on préfère ne pas voir. Raison de plus à mes yeux pour se précipiter sur son livre, un livre écrit avec passion, intelligence et fermeté. Un livre qui tue l'ennui et tient éveillé. Rien d'étonnant dans ce cas s'il échappe à la « robotique d'Etat » et à ses commettants. Carl Bergeron sait que « l'écriture et la lecture appartiennent au monde de la gratuité, monde en péril », disait Jean Renaud. Aussi devons-nous leur donner le sens d'un combat contre toutes les formes d'asservissement que l'on a pu concocter au nom de la liberté.

L'ART CONTEMPORAIN : UN NOUVEL ANTIHUMANISME

par André Désilets

Il n'y a pas si longtemps, un ami artiste peintre, Régent Ladouceur, m'a signalé un livre sur l'art contemporain qui, selon lui, devrait me plaire à la fois par le ton et le contenu.

Effectivement, mon ami ne s'est pas trompé. A mes yeux, Les mirages de l'Art contemporain (Paris, La Table Ronde, 2005) de Christine Sourgins exprime une profonde sensibilité ainsi qu'une intelligence hors du commun dans un monde où la surabondance et le profit camouflent mal l'insignifiance, le vide, l'Absence. Je savais qu'au Québec, un glissement de la pensée s'effectue vers le nihilisme et que les arts ressemblent de plus en plus à de véritables « fausses couches métaphysiques ». Mais j'ignorais à quel point la plupart de nos artistes imitent leurs camarades français en nous faisant croire, puis en nous obligeant à croire, pour paraphraser Marcella Maltais, que n'est art contemporain qu'une seule forme d'art, disons de « rupture » par opposition à un art de création, de réflexion, de tradition, de sens.

Historienne de l'art ayant œuvré dans plusieurs musées dont le Louvre, Christine Sourgins (http://sourgins.over-blog.com) emploie un style clair, précis, parfois ironique, mais sans artifice. Elle rappelle avec profondeur que l'art n'est pas un simple objet de décoration ou de divertissement, mais qu'il exprime avant tout une vision du monde, une intensification de la vie qui échappe à l'ordre des théories. Traditionnellement, écrit Christine Sourgins, « l'art était lié à cette éternité entrevue dans la rencontre d'un Invisible qui excède le réel ». Mais la modernité, ajoute-t-elle, s'est détournée d'une telle orientation, ses avant-gardes l'ayant proclamée intenable, donc illusoire. Désormais, l'important doit être à la portée de tous, c'est-à-dire dans le quotidien. Du même coup, l'art contemporain, « miroir de son temps », dirons-nous, prive « le public de l'actualisation de nombreuses expériences vitales puisqu'il nie toute Transcendance, toute expérience de l'Eternité, voire de la communion ». Pour les acteurs de cet art dit « postmoderne », la vie s'assimile ainsi à un « processus de corruption où la mort, corruption absolue, devient l'absolu de la vie ». Aussi Christine Sourgins brosse-t-elle un tableau particulièrement significatif des différentes pratiques artistiques en vigueur, notamment celles qui célèbrent ouvertement « une liberté devenue folle dans une transgression sans fin », et ce, avec le cautionnement de la République, cette dépouille dont la force, notait déjà Montesquieu dans L'Esprit des Lois, « n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous ».

Au fond, c'est à partir du moment où l'on refuse de poser l'existence de la vérité - la recherche du consensus de nos jours ne prend-elle pas le dessus sur toute quête de vérité? - que le monde perd sa consistance et que l'art tourne en rond, devient n'importe quoi, opte pour « la pourriture et la dégueulassolâtrie » (Jean Brun - Wikipedia), avant de faire l'apologie de l'abandon, du crime, du terrorisme. « Lâchez tout, conseillait le pape du surréalisme, lâchez votre femme…votre maîtresse…Semez vos enfants au coin d'un bois ». Par ailleurs, écoutons le grand maître de la musique sérielle, Stockhausen, au lendemain des événements du World Trade Center : « Ce qui s'est passé là, intellectuellement, cet abandon de la sécurité, de la normalité, de la vie, c'est un peu ce qui se passe dans l'art. Ou bien ce n'est pas de l'art ». Et Jean Baudrillard n'hésite pas à écrire dans Le Monde : « A la limite, c'est eux qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu »!

Passons. C'est la décence qui empêche Christine Sourgins d'aller plus loin dans la description de certaines expositions de l'art contemporain et d'en révéler les matériaux. « De toute façon, précise-t-elle, vous ne me croiriez pas ». Car « les pires abjections, déjections, déviations humaines (…) sont exposées de long en large (…) ». Et ce n'est pas l'argumentaire qui manque à nos têtes de linottes d'ici et d'ailleurs pour les justifier. « Penser, selon elles, c'est-à-dire ces nouveaux docteurs en esthétique, sciences et technologies des arts, c'est refuser toute frontière, franchir toute limite, abolir tout principe et toute norme ». Aujourd'hui, la voie est ouverte à tous les « Moi, Moi, Moi » dont parlait Tolstoï dans L'Enfer reconstruit. N'oublions pas que, dans le relativisme, les plaisirs de l'égalité et de l'interchangeabilité ne durent qu'un temps. Vient toujours le moment où s'affirment les « idées », les « valeurs », du plus fort. L'histoire nous a montré comment l'utopie festive, égalitaire et l'intention généreuse qui la sous-tend peuvent tourner à la tyrannie, au carnage. Transgresser les frontières de l'humain, comme le préconise l'art contemporain, c'est « se comporter en prédateur de ce qui fut, parasiter, squatter ». Pour notre auteur, « l'art contemporain opère (ainsi) un retour à l'indifférenciation générale, à la confusion, au chaos originel ». « L'animal est l'avenir de l'Homme », répètent des peintres de l'art contemporain. Comme le signalait Alain Finkielkraut dans un autre contexte, « sous le règne de l'Homme, les hommes finissent par être tous superflus ». L'art n'est donc pas un principe d'humanisation, conclut Christine Sourgins, « c'est une catastrophe intellectuelle et métaphysique qui ne forme plus le projet d'accomplir la condition humaine, mais la tentative suicidaire de s'en libérer ».

Evidemment, Christine Sourgins exagère, dira-t-on. Et les lecteurs progressistes crieront à la réaction, à l'obscurantisme, à la mauvaise foi, si ce n'est au fascisme. N'y a-t-il pas du bon partout? « C'est vrai, répond notre historienne de l'art, il y a du bon et du beau partout : ha! qu'ils étaient fringants, les officiers de la Wehrmacht, polis et bien propres sur eux! De cette beauté-là Vercors a tiré Le Silence de la mer. Robespierre et Hitler étaient végétariens, c'est sympa de respecter les petites bêtes, on est tout de suite plus rassuré. Non? Le petit jeu « il y a du pour et du contre » est typique : quand on ne parvient plus à penser un phénomène dans son organicité, alors on l'aborde en pointillés, par une succession d'approches fragmentaires, et l'on passe à côté de l'essentiel ».

Mais voilà, à l'exemple de Soljenitsyne préconisant que chacun se dise « le mensonge ne passera par moi », Christine Sourgins refuse « d'être le comparse de cet art qui n'en finit plus d'être contemporain ». C'est pourquoi son livre mérite d'être lu…et médité.

LE CHRISTIANISME COMME AVENTURE

par André Désilets

Récemment, je me suis plongé dans la lecture des œuvres de Nicolas Gomez Davila (1913-1994), ce soi-disant penseur réactionnaire colombien qui, à l’instar d’un Constantin Leontiev en Russie, proclamait l’impossibilité de vivre en artiste dans un monde athée et clos, fermé sur lui-même.

Mais voilà, notre époque ne semble guère intéressée par ce genre d’écrivain dont la réflexion alimente la flamme d’un dessein supérieur, celui du besoin d’élévation de l’homme. Au Québec, Alain Finkielkraut le notait autrement lors d’une conversation avec Antoine Robitaille (L’ingratitude, Montréal, Québec Amérique, 1999, p. 204) : « Ce n’est pas le nivellement, mais la verticalité qui est insupportable à notre modernité… ».

Pour la plupart d’entre nous, démolir les veaux d’or idéologiques que l’Occident s’est fabriqués depuis la Renaissance et les Lumières apparaît comme une inadmissible provocation. Mais que dire lorsque Gomez Davila pousse la provocation plus loin en reconnaissant le catholicisme comme sa vraie patrie? « Tout est banal, écrit-il, si le monde n’est pas engagé dans une aventure métaphysique ». Et le catholicisme à ses yeux exprime tout autre chose qu’un vulgaire catalogue de principes normatifs, qui serait comparable au programme d’un parti politique. Encore faut-il avoir le courage, disait Søren Kierkegaard, de se regarder dans le miroir des Ecritures et, par là, dépasser cette « dérision goguenarde » qui agite les médias, situés principalement à gauche de l’échiquier politique, là où l’on retrouve la plupart des esprits prétendument éclairés de notre temps.

Dans la France des années quarante, Albert Camus déclarait au couvent des dominicains de La Tour-Maubourg : « Ce que le monde attend des chrétiens est que les chrétiens parlent à haute et claire voix (…), qu’ils sortent de l’abstraction et qu’ils se mettent en face de la figure ensanglantée qu’a prise l’histoire d’aujourd’hui ». Autrement dit, les chrétiens n’ont pas à rougir de leur foi et à se taire devant toutes ces intimidations positivistes, marxistes, psychanalytiques ou autres charges antichrétiennes qui, plus souvent qu’autrement, procèdent d’une ignorance crasse, si ce n’est d’une inculture chronique qui ne fait qu’exprimer sa propre misère.

Tel est le sens de la démarche d’un Jean-Claude Guillebaud par exemple, cet ex-reporter du journal Le Monde qui, ne pouvant plus s’en tenir « à l’effervescence de l’actualité » pour comprendre la modernité, soulève « la question chrétienne » dans un petit livre particulièrement simple et vivant : Comment je suis redevenu chrétien (Paris, Albin Michel, 2007).

Précisons d’abord que Guillebaud emprunte une approche dite « latérale ». « Je partais à l’aventure, écrit-il, comme je partais autrefois en reportage ». Il ne s’agissait donc pas d’élaborer un nouveau projet de réhabilitation du judéo-christianisme, mais d’examiner la crise contemporaine des fondements, les raisons qui ont orienté nos choix et qui nous ont conduit dans des culs-de-sac incontournables. « On a dit que la démocratie devait permettre d’ouvrir un robinet d’eau fraîche et, en fait, on s’est branché sur les égouts », disait à ce propos le cinéaste russe Nikita Mikhalkov. Notre monde serait-il rempli d’idées chrétiennes devenues folles, comme le pensait Chesterton ?

Pour Guillebaud, nous dormons sur un trésor. C’est le christianisme, et rien d’autre, dira-t-il à la suite de philosophes athées comme Jürgen Habermas, qui est le fondement de la liberté, de la conscience, de la personne et de la plupart des grands signes distinctifs de la civilisation occidentale. De sorte que, sans un minimum de connaissance du christianisme, c’est tout le patrimoine architectural, artistique, littéraire et intellectuel de l’Occident qui devient indéchiffrable. Pour tout observateur attentif, le noyau d’une culture est invariablement religieux. Comme le rappelle le théologien orthodoxe Olivier Clément, le « religieux » n’est pas un compartiment de la culture, en série avec tant d’autres – l’économique, l’esthétique, le sportif ! – c’est la profondeur même de l’existence. Du même coup, la laïcité ne peut être en mesure de dire qui nous sommes. Mais faut-il s’indigner, demande Thérèse Delpech dans L’ensauvagement (Le retour de la barbarie au XXIe siècle, Paris, Grasset, 2005), que l’homme d’aujourd’hui « soit la proie d’une sorte de confusion mentale et morale, et que le chaos des idées et des mœurs semble pire encore que celui des événements » ?

À ce chapitre, toute réponse implique une réflexion, un approfondissement. Car il s’avère que le message évangélique exprime une valeur fondatrice pour tous les hommes, y compris pour ceux qui lui tournent le dos. C’est pourquoi, je ne puis passer sous silence le magnifique ouvrage du philosophe Jean Brun, celui-ci étant, pour reprendre les termes du cardinal Poupard, un véritable « Apôtre des néo-païens et des non-croyants de notre temps ». Vérité et Christianisme (Troyes, Librairie Bleue, 1995) est un livre passionnant, le dernier d’un homme qui a vécu intensément. Avec lui, la pensée est à la fois colorée, chaleureuse, vive…et corrosive. Au fond, Jean Brun n’hésite pas à opposer aux illusions et aux dérives de l’époque la même vitalité dénonciatrice que celle dont firent preuve les premières communautés d’Antioche, d’Ephèse ou d’ailleurs. L’action de l’homme apprend du monde ses limites, dit-on. Et les fontaines qu’on y trouve restent incapables d’étancher sa soif. L’Arbre de la connaissance n’est pas l’Arbre de vie. Tel est le sens du témoignage de Jean Brun, « un homme d’une seule pièce, dirons-nous avec Thomas Molnar, poteau indicateur dans la broussaille où le temps qui mesure chichement nous a donné de vivre ». Citons-le en guise de conclusion :

Les Ecritures sont des textes révélateurs dans la mesure où l’on parvient jusqu’à eux non à travers une démarche ascensionnelle guidée par une science du dévoilement, ni par le biais d’un immanentisme qui en trouverait la source en nous-mêmes, mais à partir de l’abîme. C’est alors que nous pouvons les entendre parler. Parler en Vérité, au moment précis où nous prenons conscience que, comme le dit Shakespeare, « The time is out of joint » et que nous vagabondons sur les terrains vagues du dissemblable.