La GRANDEUR DE LA RÉSURRECTION LA VIERGE GUADALUPE EN PAYS MAYA LE SAINT LINCEUL |

||

DU SUAIRE ET DU LINCEUL

par Donat Gagnon

(Texte faisant suite à la conférence intitulée les Prodiges du Saint-Suaire et la Résurrection, prononcée à la réunion du 22 septembre 2008.)

Les recherches scientifiques et historico-religieuses portant sur les pièces qui auraient vraisemblablement servi à l'ensevelissement de Jésus Christ nous obligent à réexaminer la terminologie déjà employée dans des livres et de nombreux articles. La documentation consultée utilisait indifféremment les termes de suaire ou de linceul. L'usage semblait justifier de soi la double appellation. Cependant un examen plus attentif des textes de l'Écriture à propos des linges sépulcraux et l'étude scientifique portant sur plus d'une relique ayant servi à la mise à mort et à l'ensevelissement de Jésus Christ obligent maintenant à donner le nom de suaire à une relique bien spécifique qu'on a trouvée au sépulcre et le nom de linceul pour la grande toile de lin qui a enseveli le corps de Jésus. Ainsi, l'adoption des termes adéquats permettra de bien distinguer sans les confondre deux reliques qui font encore l'objet d'études scientifiques.

Commençons par le plus simple. Un linceul était un drap de toile qui servait à l'ensevelissement des personnes décédées à l'époque du Christ en Palestine. Les gens en moyen pouvaient s'offrir une toile de lin sans couture et suffisamment grande pour couvrir la totalité du corps. Dans le cas du Linceul de Turin, la pièce mesurait 4,36 mètres par 1,10 mètre.

Donc sa longueur était assez grande pour y allonger le cadavre et rabattre le tissu sur la tête et tout le devant du corps d'un adulte.

Ce Linceul de Turin a été aussi appelé Suaire de Turin. Dans la littérature qui concerne cette pièce archéologique, on employait indifféremment l'un ou l'autre terme. Jusqu'à tout dernièrement, j'affectionnais l'expression Saint-Suaire de Turin. Maintenant j'adopte l'expression de Saint-Linceul de Turin, ceci en raison d'une compréhension récente qui sera précisée dans la suite du texte. Mais voyons aussi pourquoi il convient de lui adjoindre le mot « saint ». Il y a plusieurs raisons qui justifient cette appellation de « saint ». On sait que ce linceul est conservé depuis des siècles et qu'il est considéré comme une relique importante ayant servi à l'ensevelissement de Jésus, il y a près de 2000 ans. Le tissu porte des traces de sang, des traces de coups et blessures mortelles même. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on savait qu'un cadavre avait été enseveli dans ce linge, très probablement celui d'un crucifié, et on croyait même que c'était Jésus Christ parce qu'une longue tradition l'attestait ainsi que la reconnaissance des Papes qui en permettaient le culte. Le calendrier liturgique réservait d'ailleurs le 16 août pour célébrer la mémoire du Saint-Linceul. En plus, depuis que Secundo Pia l'a photographié pour la première fois le 28 mai 1898, le Linceul n'a cessé d'intéresser de nombreux chercheurs désirant percer les énigmes qu'il pose. À son contact visuel ou à la suite de recherches à son sujet, plusieurs personnes ont été transformées et ont retrouvé une ferveur et le chemin de la foi. Il s'en est trouvé beaucoup pour tenter de le mettre en échec sous prétexte de science mais les hypothèses échafaudées par ces personnes furent renversées par la science elle-même, qui plaide, depuis 1993, en faveur de son authenticité. Par ignorance ou par indifférence, certains n'y voient pas d'intérêt ou d'importance. Finalement, il y a ceux qui sont dérangés par l'existence du Linceul. Ils préféreraient le voir disparaître pour donner le champ libre à leurs propres théories qui ne s'accordent ni avec les faits ni avec l'esprit de la résurrection. Le mot « saint » est habituellement associé au porteur de la foi, au témoin authentique d'une parole ou d'un message, de même qu'à la qualité de l'ouverture et de l'accueil. La sainteté du Linceul et de l'autre relique, qu'on appellera dorénavant suaire, viendrait du fait qu'ils contiennent l'ensemble de ces caractéristiques. Le présent texte est une entrée en matière de forme différente de la conférence présentée le 22 septembre en ceci qu'il ressemble à un ajustement sémantique. Mais je voudrais assurer le lecteur que les facettes de l'énigme et de la discussion touchant les deux reliques seront livrées au cours des prochains articles dans un souci de cohérence, même si elles le sont en pièces détachées.

Au chapitre 20: 6-8 de l'Évangile de Jean, il est dit que Pierre entra au tombeau et contempla les linges (othonia en grec) retombés et le suaire (soudarion en grec) roulé à part dans un autre endroit, et que l'autre disciple (Jean) y entra aussi. À propos de ce dernier, l'Évangile dit : il vit et il crut. Devant les linges de lin qui s'étaient affaissés en raison de la disparition mystérieuse, impossible, inexplicable du cadavre, Jean comprit à ce moment l'Écriture qui avait annoncé que Jésus devait se relever d'entre les morts.

Cet événement a été pour les deux disciples un fait fondateur de la foi, significatif parce qu'il avait été annoncé dans l'Écriture et d'autant plus significatif parce que ceux qui réclamaient à Jésus une preuve de sa résurrection future, Jésus leur avait dit qu'il ne laisserait que le signe de Jonas (Matthieu 12:39). Qu'on se reporte au livre du prophète Jonas si l'on veut connaître cet étrange personnage et sa mission. Pour les disciples, la vue du Linceul affaissé et vidé du cadavre de celui qu'ils aimaient leur rappela les trois jours que Jonas avait passés dans un énorme poisson avant de se relever pour aller remplir sa mission à Ninive.

J'ai affirmé plus haut que je préfère maintenant utiliser le mot linceul à celui de suaire. De nouvelles découvertes m'amènent à faire ce choix afin de mieux distinguer l'objet désigné par le suaire de l'objet désigné par le Linceul. Il faut dire qu'il y a plusieurs objets qui sont dits avoir appartenu à Jésus et à son ensevelissement. Les Évangiles rapportent que les soldats au pied de la croix ont partagé ses vêtements et ont tiré sa tunique au sort. Cette tunique, dite d'Argenteuil, en raison de son lieu de résidence actuelle, fait aussi l'objet d'études scientifiques. Si nous revenons au texte de Jean dans la version grecque de son Évangile nous trouvons le mot soudarion que la version interlinéaire de la Société biblique française traduit par suaire. On dit qu'il est « à l'écart et bien enroulé ». Donc, il y a le suaire dans son lieu à part ; d'un autre côté, il y a « les bandelettes posées là » (selon la version de la Tob) et « les bandes de lin posées à terre » (selon la traduction en français courant de la Société biblique française). Ce suaire dont on dit qu'il avait recouvert la tête de Jésus n'était pas placé avec les bandelettes de lin qui avaient enseveli le corps de Jésus, mais à l'écart (àllà choris en grec). Que faisait donc là ce suaire et à quoi avait-il servi ? Je ne suis pas le seul à m'être torturé l'esprit avec ce texte de Jean qui se veut pourtant le plus complet et qui est le plus susceptible de s'accorder avec les textes de l'Ancienne Alliance et avec l'étude scientifique du Linceul de Turin.

Manifestement, ce soudarion a été mis dans le sépulcre en même temps qu'on y a apporté le cadavre, mais il n'a pas servi à l'ensevelissement lui-même. Fait remarquable : les traductions précisent qu'il avait recouvert la tête de Jésus. Cependant, selon moi, ça ne peut pas être à l'intérieur du Linceul de l'ensevelissement. Mais où ? Je vais avoir l'air d'annoncer une curieuse nouvelle : il aurait été mis sur la tête de Jésus durant un certain temps alors que la victime était en croix, puis sur le sol quand elle avait la face contre terre, et probablement dans son déplacement vers le lieu d'ensevelissement. D'où viennent ces informations ? Elles résultent des études scientifiques qui sont encore en cours sur ce soudarion (suaire) et dont certains résultats ont été exposés lors du « tout premier congrès scientifique international (qui) eut lieu du 29 au 31 octobre 1994. Il réunit tout de même cent quarante-sept participants, nous rapporte François Brune, et les résultats obtenus sont déjà significatifs. » (Père François Brune, Les Miracles et autres prodiges, Éd. Du Félin, Philippe Lebaud, 2000, p. 171)

Nous ferons état de ces recherches dans quelques instants, mais avant je veux me distancer de l'interprétation qui voudrait que ce suaire ait été enroulé autour de la tête de Jésus à l'intérieur du linceul au tombeau. L'Évangile de Jean est assez clair dans la distinction qu'il donne de l'emplacement des bandelettes de lin et de l'emplacement du suaire. Par ailleurs, ce suaire ayant servi à couvrir la tête et à essuyer le visage du crucifié devait être couvert de sang. Pour cette raison, je vois mal qu'on ait placé ce linge à l'intérieur d'un linceul de lin propre. Par contre, on a dû utiliser un linge propre pour maintenir le menton relevé. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une mentonnière ou un serre-tête. Qu'une telle pièce ait entouré la tête en passant sous le menton et les deux côtés du visage semble assez évident puisque à cet emplacement sur le négatif photographique de l'image du Linceul de Turin il y a un vide comme une bande obscure sans transfert d'informations. Si le linge servant de mentonnière avait été le suaire tacheté de sang, les traces de ce sang auraient été transférées sur les côtés du visage. Ce n'est pas le cas. Un autre fait à signaler : sur le suaire en question le sang appartient au même groupe sanguin AB que celui du Saint-Linceul. De plus, l'étude de ce sang et de la direction des traces sur le tissu de lin (comparable à celui du Linceul mais tissé d'une façon différente) apporte une somme de renseignements sur la victime crucifiée, sur l'inclination de sa tête sur la croix, sur le temps passé face contre terre, etc. Pour résumer, je donne ici en citation un certain compte rendu de François Brune qui illustre bien la nature et l'importance de ces découvertes :

« Néanmoins, par superposition d'images polarisées du suaire et du linceul, Alan Whanger a pu préciser cette découverte capitale. En fait, pour le seul visage, plus de soixante-dix taches de sang coïncident et, pour le crâne et la nuque, plus de cinquante. La conclusion s'impose : c'est bien le visage du même supplicié que les deux linges ont recouvert. Cependant ce n'est probablement pas par le même processus que les images du Linceul et du suaire se sont formées. On sait que les taches de sang du suaire ne contiennent pas d'informations tridimensionnelles comme l'image du linceul. » (Ibidem, p. 180.)

Voilà déjà suffisamment de précisions qui justifient la distinction que je fais entre le suaire d'Oviedo, dont la dimension est de 83 x 53 cm, et le Linceul, de 8 coudées juives sur 2. Le suaire d'Oviedo et le Saint-Linceul de Turin appartiennent au même événement de la mort et de la résurrection de Jésus Christ. Ils se confirment l'un l'autre. Originaires d'un même lieu et événement, ces deux pièces archéologiques, non faites de main d'homme, ont emprunté deux routes différentes pour arriver à leur résidence actuelle : Turin en Italie et Oviedo en Espagne. Le suaire a pris la route de l'Afrique du Nord pour fuir l'avancée des armées persanes qui envahissaient l'Afrique, et ensuite les musulmanes, pour arriver finalement en Espagne au VIIe siècle. Quant au parcours du Linceul, il est passé par Édesse, Constantinople, Athènes, pour séjourner en France de 1353 jusqu'à son entrée à Turin en 1578.

Pour en finir avec la question sémantique, je rappellerai seulement qu'il est question du suaire au moins à deux occasions dans l'Écriture de l'Ancienne Alliance : Quand Moïse descend du Sinaï, il se couvre le visage d'un suaire (sudari en hébreu) et l'enlève quand il est en présence de YHWH. Dans le livre de Ruth, il y aurait aussi la mention d'un suaire (sudari en hébreu). Pas très clair, mais c'est là que l'arbre de Jessé prend racine ; et l'on sait que la génération de Jésus sort de l'arbre de Jessé. En langue latine, existait aussi un sudarium, c'est-à-dire une serviette qui servait à s'essuyer le visage. En conclusion, il convient de penser que le mot grec soudarion, que Jean a utilisé dans son Évangile y compris pour la résurrection de Lazarre (qui avait un suaire sur la tête quand il est sorti du tombeau à l'appel du Maître), représente un ensemble d'événements porteur d'une signification commune de grande importance.

Lundi, 13 octobre 2008, Fête de l'Action de Grâces. À suivre.

Le Saint Linceul du Christ conservé à Turin

Dans le précédent article intitulé Du Suaire et du Linceul, je distinguais deux reliques ayant été en contact avec Jésus de Nazareth lors de sa crucifixion et de sa sépulture. Je soulignais aussi que l'usage fréquent du terme suaire, quoique moins approprié que linceul pour désigner le grand drap de lin faisant 1,10 mètre par 4,36 mètres, nous contraint pratiquement d'accepter les deux appellations. Donc pour le présent texte et ceux auxquels je réfère les lecteurs, ayons à l'esprit que suaire et linceul désignent indifféremment le grand drap dans lequel on présume que le Christ des Évangiles, mort et ressuscité, a été enveloppé au tombeau. Mais cela n'enlève rien au fait qu'à Oviedo en Espagne, se trouve un suaire de plus petite dimension (conforme à la définition ancienne du mot) qui aurait touché le même corps d'un crucifié tel que le montre le Linceul de Turin, de même qu'il a été établi par des scientifiques de 15 pays qu'il y a des concordances évidentes entre les taches de sang de l'un et l'autre artefacts. Je ne cacherai pas ici, comme je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, que j'ai un grand respect pour le Linceul de Turin qui a été l'objet d'études scientifiques depuis plus de cent-dix ans. À mes yeux ce n'est pas une chose ou un vulgaire tissu tacheté de sang au hasard d'éclaboussures. Il est un témoin silencieux mais tout de même un témoin dérangeant pour plusieurs.

Quelques étapes dans l'histoire du Linceul :

Contrairement à ce que la propagande des adversaires de l'authenticité du Linceul tentait de faire croire, le Suaire ou le Linceul conservé à Turin a une longue histoire entrecoupée par des absences pour le protéger ou ménager ses conservateurs. On sait que le Proche-Orient a connu des troubles socio-politiques au cours du premier siècle jusqu'à entrainer la destruction de Jérusalem et une nouvelle diaspora juive. On ne sait pas très clairement à quel moment le Linceul a quitté Jérusalem. Cependant, on se doute bien que, dans les périodes troubles, on ne fait pas monstration des objets qu'on estime de la plus haute importance. Certains pensaient que ce linge était trop sacré pour être vu des mortels. D'autres savaient qu'ils ne pouvaient exposer en public un objet tacheté de sang sans courir le risque de sa destruction. Le passage du Linceul en Syrie est attesté par des mosaïques et des stèles. Plus d'une sources mentionnent que le Linceul a été accueilli avec grand respect par le roi d'Édesse, Agbar V. Ce dernier voyait en lui une relique au pouvoir miraculeux de guérison. À l'encontre de ceux qui pensaient ou pensent encore que le Linceul n'avait pas d'histoire, je dois dire que beaucoup d'auteurs anciens attestent de son existence; mais ils en parlent dans un contexte très différent du nôtre. Plusieurs modes d'expressions symboliques se conjugent quand on parle d'un tel "objet". Très tôt on a remarqué l'image sur le Linceul, une image dont on disait qu'elle était "faite non de main d'homme". Par le dessin et la peinture, on en a fait des copies qui ont contribué à la naissance de l'icônographie chrétienne très caractéristique. De nombreuses images ressemblantes du Christ du Linceul suggèrent qu'il a existé une transmission rigoureuse de l'image sacrée.

Son installation à Édesse

La première ville à être marquée par la présence du Linceul du Christ avant Turin était Édesse qui fut la première à l'accueillir des mains du disciple Taddée, l'un des soixante-dix, pas si longtemps après la résurrection (Cf. Luc, 10, 1). Mais pourquoi en direction d'Édesse, dont le nom moderne est Urfa? Est-ce parce que cette ville aurait été le lieu de naissance d'Abraham comme certains le disent? Ne disait-on pas qu'Abraham venait de Ur en Chaldée? (Ur-fa) Tout cela est possible. Mais je trouve assez sympathique l'histoire suivante : Quelques textes révèlent qu'il y aurait eu un échange de lettres entre le roi Abgar V, dit Ukkama, en raison de son infirmité aux jambes et de sa lèpre. Ayant appris que Jésus opérait des guérisons, Abgar aurait demandé à Jésus par lettre de lui accorder la guérison de son corps. Jésus sans apporter de guérison immédiate répondit en dictant oralement à un disciple et ainsi jusqu'à la sixième lettre. On y lit aussi que le messager Hannan avait peint le portrait de Jésus; ce qui avait comblé le roi et son fils d'admiration. Ce fait rapporté, qui peut sembler bien banal, devint le prétexte de l'annonce que "le vrai portrait" serait envoyé à Édesse un jour. Alors que les six premières lettres étaient écrites en araméen (hébreu populaire), la septième aurait été écrite de la main de Jésus en grec cette fois. Ce fait documentaire qui n'a pas été relevé par l'historienne Maria Grazia Siliato (Contre-enquête sur le Saint Suaire, Plon, 1998) aurait pourtant dû l'être. Cette dernière, d'ailleurs, fait arriver le Saint Suaire à Édesse vers 150.

Son livre pourtant riche d'informations bien situées n'est pas du tout convaincant sur ce point, puisqu'une autre source situe son transfer bien avant l'an 57. Quelquefois, elle se réfère à Eusèbe de Césarée, reconnu comme le premier grand historien de l'Église, mais elle ignore que ce dernier avait inséré deux lettres de ladite correspondance dans son Histoire ecclésiastique (liv. 1 chap. 13). Eusèbe s'excusait de ne pas toutes les mettre parce qu'il faisait oeuvre d'historien et non de compilateur. Par ailleurs, un Codex latin du XIIe siècle mentionne que le Christ aurait envoyé ce message à Abgar : "Je te fais parvenir un linge sur lequel l'image non seulement de ma face mais de tout mon corps a été divinement transformée." (Référence 5, p. 297, Lib. Vat. Codex 5696, fol. 35). La tradition chrétienne orientale détient encore d'autres textes touchant cette histoire. On raconte que lorsque Abgar V vit Taddée portant le Suaire, il eut la vision d'une lumière insupportable à l'oeil humain, tout comme on trouvait insupportable la vue du visage de Moïse à sa descente du Sinaï. Ce dernier avait dû couvrir son visage d'un suaire pour cacher l'éclat de sa gloire. Ce genre de fait comportant un élément mystique n'intéresse malheureusement pas les historiens qui sont souvent victimes d'une méthode qui n'accorde de crédibilité qu'aux seuls évènements matériels. Il me semble que devant une relique aussi exceptionnelle que le Saint Linceul, il importe que la recherche soit menée par des savants de différentes disciplines et que les éléments mystiques soient autant pris en compte que les éléments physiques de l'objet en question. Par contre il arrive que des textes rejetés pour motif d'ignorance arrivent à émerger par d'autres moyens. Effectivement, on peut lire les sept lettres de la correspondance dont nous venons de parler, transmise à Jacob Lorber au milieu du XIXe siècle (Correspondance de Jésus avec Abgar Ukkama roi d'Édesse, Hélios, 1988). Les deux premières lettres concordent avec les deux lettres qu'avait publiées Eusèbe de Césarée. On rapporte encore que la ville d'Édesse située à la frontière de la Turquie et de l'Irak (aujourd'hui c'est Urfa) avait été la première ville à adopter la religion chrétienne. Des documents trouvés en Égypte confirment aussi cette histoire d'Abgar V, de sa guérison lors de l'arrivée du Saint Linceul à Édesse et de la conversion rapide de la population à la religion chrétienne.

Dans sa chronologie du Suaire de Turin, Ian Wilson (Le Suaire de Turin, Paris, Albin Michel, 1978, p. 293) rapporte que la période chrétienne s'estompa dès l'an 57 avec la persécution cruelle des chrétiens sous le règne du deuxième fils Abgar V, Ma'nu VI qui rétablit le paganisme. Le « portrait » disparaît durant des siècles mais la légende demeure. Il est redécouvert en 525 à Édesse. On était à reconstruire la ville qui avait subi une terrible inondation entrainant la perte de 30 000 vies humaines et de nombreux édifices publics. « Au cours de travaux pour rebâtir les murs, un linge est découvert caché dans une niche au-dessus de la porte ouest, et on s'aperçoit qu'il porte en impression une image du Christ « acheiropoietos » – non faite de main d'homme » (Evagre d'Épiphanie, Histoire ecclésiastique , Migne. PG, LXXX, vi, 2,2748-2749).

Dans sa chronologie du Suaire de Turin, Ian Wilson (Le Suaire de Turin, Paris, Albin Michel, 1978, p. 293) rapporte que la période chrétienne s'estompa dès l'an 57 avec la persécution cruelle des chrétiens sous le règne du deuxième fils Abgar V, Ma'nu VI qui rétablit le paganisme. Le « portrait » disparaît durant des siècles mais la légende demeure. Il est redécouvert en 525 à Édesse. On était à reconstruire la ville qui avait subi une terrible inondation entrainant la perte de 30 000 vies humaines et de nombreux édifices publics. « Au cours de travaux pour rebâtir les murs, un linge est découvert caché dans une niche au-dessus de la porte ouest, et on s'aperçoit qu'il porte en impression une image du Christ « acheiropoietos » – non faite de main d'homme » (Evagre d'Épiphanie, Histoire ecclésiastique , Migne. PG, LXXX, vi, 2,2748-2749). Le linge est identifié comme le portrait apporté à Abgar. L'empereur Justinien, de Constantinople, ouvre de gros crédits pour la construction d'un magnifique sanctuaire pour le linge : ce sera la cathédrale Sainte-Sophie d'Édesse. À partir de cette époque, un portrait nouveau, définitif, du Christ vu de face apparait dans l'art. C'est ce linge qui allait recevoir le nom de « mandylion » dans la chrétienté orientale. Nouveau coup de théâtre. En 639, les musulmans prennent Édesse aux Byzantins. En raison de la tolérance de la nouvelle administration, le « mandylion » est encore admiré et préservé dans la cathédrale Sainte-Sophie. Toujours d'après la chronologie de Ian Wilson, de 723 à 842, les empires byzantin et musulman connaissent tous deux des explosions d' « iconoclasme ». Mais le « mandylion » demeure indemne.

Dans sa chronologie du Suaire de Turin, Ian Wilson (Le Suaire de Turin, Paris, Albin Michel, 1978, p. 293) rapporte que la période chrétienne s'estompa dès l'an 57 avec la persécution cruelle des chrétiens sous le règne du deuxième fils Abgar V, Ma'nu VI qui rétablit le paganisme. Le « portrait » disparaît durant des siècles mais la légende demeure. Il est redécouvert en 525 à Édesse. On était à reconstruire la ville qui avait subi une terrible inondation entrainant la perte de 30 000 vies humaines et de nombreux édifices publics. « Au cours de travaux pour rebâtir les murs, un linge est découvert caché dans une niche au-dessus de la porte ouest, et on s'aperçoit qu'il porte en impression une image du Christ « acheiropoietos » – non faite de main d'homme » (Evagre d'Épiphanie, Histoire ecclésiastique , Migne. PG, LXXX, vi, 2,2748-2749). Le linge est identifié comme le portrait apporté à Abgar. L'empereur Justinien, de Constantinople, ouvre de gros crédits pour la construction d'un magnifique sanctuaire pour le linge : ce sera la cathédrale Sainte-Sophie d'Édesse. À partir de cette époque, un portrait nouveau, définitif, du Christ vu de face apparait dans l'art. C'est ce linge qui allait recevoir le nom de « mandylion » dans la chrétienté orientale. Nouveau coup de théâtre. En 639, les musulmans prennent Édesse aux Byzantins. En raison de la tolérance de la nouvelle administration, le « mandylion » est encore admiré et préservé dans la cathédrale Sainte-Sophie. Toujours d'après la chronologie de Ian Wilson, de 723 à 842, les empires byzantin et musulman connaissent tous deux des explosions d' « iconoclasme ». Mais le « mandylion » demeure indemne.

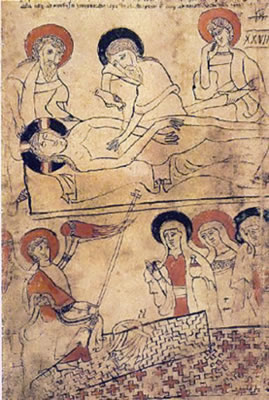

Vers Constantinople.

En 943, l'armée de l'empereur de Byzance assiège Édesse, il promet à l'émir d'Édesse qu'il épargnera la ville, relâchera 200 prisonniers musulmans, garantira à Édesse une exemption perpétuelle de toute agression, et paiera 12000 pièces d'argent, si le « Mandylion » lui est remis ; ce qui fut acquis quelques mois plus tard après les délibérations avec le calife et les cadis de Bagdad. On dit que les habitants d'Édesse manifestèrent fortement contre la cession du linge. Finalement le « mandylion » arrive à Constantinople en aout 944. « Il reçoit une place permanente dans la chapelle du Pharos, sur le coté droit, face à l'Orient. » (Ian Wilson, op. cit., p. 296). En cette nouvelle résidence, il fut l'objet d'une sainte vénération, spécialement lors des fréquentes ostensions du vendredi. C'est à Pharos que commença le déploiement du grand drap de lin dans toute sa dimension. Pour le confirmer, en aout 1203, Robert de Clari, croisé français à Constantinople, raconte qu'il a vu à l'église Sainte-Marie-les Blanchernes "…le sindon dans lequel Notre-Seigneur a été enveloppé et a été exposé tout droit chaque vendredi afin que la figure de Notre-Seigneur puisse être pleinement visible" (Ian Wilson, op. cit. p. 298). En 1201, Nicolas Mesarites, conservateur de la collection des reliques à la chapelle du Pharos (Constantinople), dit que la collection comprenait : "le suaire avec les linges de sépulture". Le suaire "est en lin, matière peu onéreuse…que l'on se procure aisément…et défie la décomposition parce qu'il a enveloppé le mystérieux cadavre nu après la Passion" (Ian Wilson, op. cit. p. 298). Les nombreuses monstrations publiques ont permis à des peintres d'en faire des copies et d'apporter des changements à l'iconographie latine occidentale. Par exemple, à compter de l'an 1025, on peint des "descentes de croix" ou "déplorations" montrant pour la première fois le Christ mort dans l'attitude visible sur le Suaire; jusque là les ensevelissements avaient été dépeints dans le style du Christ momifié. Le « Codex de Pray » conservé à Budapest est aussi l'œuvre d'un copiste, qui représente une portion du Suaire avec une autre pièce de tissu attribuée à Joseph d'Arimathie (sa robe). On se rappelle que c'est ce dernier qui avait offert son tombeau pour la sépulture ainsi que le drap de son ensevelissement, sans oublier aussi le jardin connexe au lieu du tombeau où Marie-Madeleine fit la rencontre d'un jardinier au matin de Pâques. Ce qui est particulièrement intéressant sur le « Codex de Pray », c'est de trouver sur cette copie du linceul, les marques de trous produites par la fonte du plomb en fusion de son reliquaire lors d'un incendie qui remonte au XIIe siècle. Cela fait du « Codex de Pray » une preuve matérielle bien datée antérieure d'un siècle à la datation obtenue au Carbone 14 effectuée en 1988. Par conséquent le « Codex de Pray » est un argument de poids pour la contestation de la datation effectuée en 1988.

Par ces quelques faits rapportés, je voulais mettre en perspective l'histoire orientale du Linceul qui dépasse en durée le premier millénaire. De toute évidence, le Linceul a joué un rôle dans la transmission de la foi et sa pénétration dans les régions plus orientales.

Par ces quelques faits rapportés, je voulais mettre en perspective l'histoire orientale du Linceul qui dépasse en durée le premier millénaire. De toute évidence, le Linceul a joué un rôle dans la transmission de la foi et sa pénétration dans les régions plus orientales.

Sa sortie de Constantinople : Quelques mots pour dire le contexte du passage du Linceul en France. Son entrée en France est restée obscure et pour cause. À Constantinople, le Linceul a pu être exposé en raison du climat de paix et de protection régnant dans la ville. Mais les choses ont changé avec le passage des croisés qui dérangeaient les habitudes locales. Constantinople était une grande ville riche qui suscitait l'envie. Les historiens sauraient mieux décrire ce qui s'est passé lors du sac et de l'incendie qui a suivi les violences et les vols commis le 12 avril 1204. On présume que c'est à ce moment là que certaines personnes probablement des croisés se sont emparés du Saint Linceul et l'ont fait passer en douce dans d'autres lieux et en gardant le silence sur une période relativement longue. Toujours est-il qu'on l'a retrouvé en France vers 1306, selon Ian Wilson (op. cit., p. 299). Plusieurs histoires curieuses se sont produites en France en lien avec cet artéfact devenu gênant probablement pour des raisons compréhensibles de politique internationale, comme je suis porté à le croire. Après avoir voyagé dans quelques villes, avoir connu et subi l'incendie de Chambéry en 1532 et sa réparation en 1534 par les sœurs Clarisses, il est entré à Turin en 1578 pour y séjourner jusqu'à nos jours. Depuis 1983, le Vatican en est propriétaire.

L'enquête scientifique et les débats multidisciplinaires :

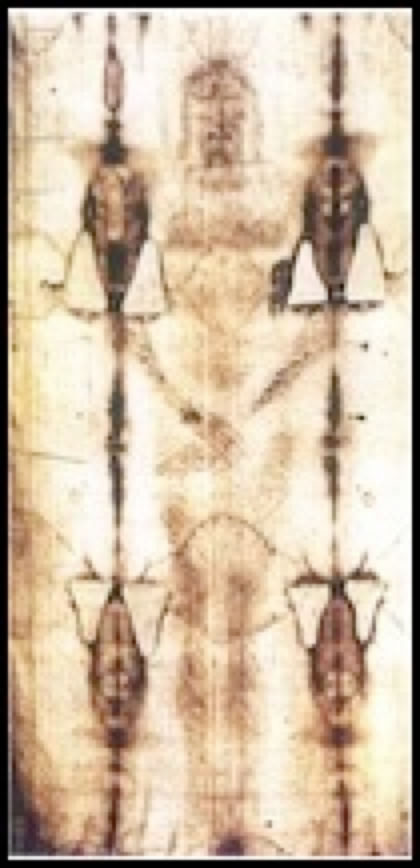

On peut dire que l'enquête scientifique a commencé avec la première photographie prise du Linceul par Secundo Pia le 28 mai 1898. Le négatif photographique révélait une perspective nouvelle de l'image, en faisant de l'image sur le Suaire un négatif et de l'image produite par le négatif photographique une image positive. L'image gagnait en précision et rendait plus évident les traits du personnage que de nombreux croyants et incroyants avaient reconnu. Mais pour cela, ça prend une certaine ouverture, une capacité d'accueil, une certaine culture religieuse, une sensibilité au prodige d'une telle image qui s'est conservée sans trop de dégradation sur une toile de lin. Cent-dix ans de recherche scientifique ne parviennent pas encore à dire comment elle a été formée. Cela est devenu l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la recherche scientifique dans plusieurs branches du savoir, y compris dans le domaine de la théologie. Mais pourquoi? Image révélée par la photographie de Secundo Pia prise le 28 mai 1898

Comment cela s'est-il exprimé dans le cours des disputes autour du Suaire? À première vue, on a tendance à opposer croyants et incroyants, à classer les gens de son groupe d'appartenance ou non en deux camps. En fait, il est rare que quelqu'un ne croit absolument en rien, car la plupart du temps c'est encore une croyance négative. Plus souvent on s'oppose au niveau des façons de voir, de penser ou de réagir; toutes choses qu'on prend pour des défauts alors que là-dedans l'unicité des personnes essaie de se manifester. Pour des raisons de respectabilité, on veut laisser voir que l'harmonie règne dans la science, dans la théologie, alors que ce n'est pas le cas; en tout cas, ça ne l'était pas dans les débats autour du Suaire. Puisqu'on a vu des scientifiques se comporter comme des tricheurs. En fait, ce sont plutôt ceux qu'on pourrait qualifier de souffleur et parmi eux beaucoup de journalistes propagandistes de la non authenticité du Suaire. Peut-être que ce n'était pas pleinement conscient ou coupable, mais il y avait des résistances en eux qui s'exprimaient dans un tel contexte qui les projetait au cœur de leurs options éthiques et métaphysiques vis-à-vis desquelles ils n'étaient pas à l'aise, peut-être parce qu'ils n'y avaient pas réfléchi suffisamment. Dans beaucoup de domaines du savoir, on a tendance à s'installer dans la dimension technique des problèmes et à ne pas faire les liens possibles avec les dimensions proprement humaines et métaphysiques. Ce sont ces disparités dans l'accueil des profondeurs en soi et en autrui qui expliquent en grande partie les frontières fermées et les blocages. Tout cela a fait que la communauté scientifique n'arrivait pas à une compréhension commune du prodige Suaire. Ils se sont vus devant un vrai « mystère » et se sont demandé s'ils avaient le droit de se prononcer sur de telles questions. Pour en prendre le droit, il leur fallait surmonter certains préjugés, se percevoir au-delà des limites de leur spécialité et se voir comme des personnes capables d'ouverture aux dimensions religieuses et transcendantes. Mais encore…

Les scientifiques invités à participer à l'étude du Linceul n'avaient pas à renoncer à leurs outils et à leurs méthodes de recherche. Au contraire, ils devaient les appliquer à l'objet linceul comme à tout autre objet, pourvu qu'ils en conservent l'intégrité. Dans le cas très précis des recherches proprement scientifiques, il fallait, comme il faudra encore, travailler avec honnêteté et objectivité. Il ne convient pas d'ajouter au linceul un verni fait de préjugés et de luttes de pouvoirs. Sincèrement, je crois que le linceul a tout pour se défendre lui-même et témoigner du message qu'il porte. La science est devant le défi, à sa mesure et en son temps, de le décoder de façon à établir le lien de cet artéfact avec le Christ des évangiles. Beaucoup de recherches concluantes ont déjà été effectuées et sont consultables. Du côté scientifique, il reste encore des contradictions à résoudre et des dévoilements à communiquer. Tant que c'est un objet matériel, il reste dans l'optique d'une science de la matière de pouvoir l'observer et en communiquer les résultats. Mais voilà où le bas blesse ! Veut-on vraiment l'observer ? Veut-on accueillir tout le message dont ce présumé témoin est porteur ? L'expérience de datation au carbone14 et les propagandes qui suivirent laissent croire parfois que certains avaient tout intérêt à faire taire le témoin, c'est-à-dire le personnage du Linceul et son message.

La remise en question du test de datation au carbonne14

Les disputes qui ont suivi l'essai de datation au Carbonne14, effectué en 1988, constituent en elles-mêmes un énorme dossier. Nous sommes bien conscient de ne pas en rendre compte suffisamment ici. Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet, beaucoup d'articles dans les journaux, revues et sur l'Internet. Ceux qui désirent en savoir plus à ce sujet pouront trouver beaucoup de renseignements sur des sites qui en parlent, simplement en utilisant les mots-clés, suaire ou linceul dans les moteurs de recherche (par exemple Google). Les intéressés pourront se faire eux-mêmes une idée des tensions qui existaient durant cette période entre différents groupes d'opinion, animés par des options métaphysiques divergentes. Parfois on se demande si le souci de l'objectivité ou de la vérité sont présents chez certains. On y rencontre quelquefois des prises de positions assez désolantes et contradictoires à propos du Linceul. D'un côté les partisans de la datation C14 affichent un air triomphaliste. Ce ne sont pas des savants mais plutôt des propagandistes, parfois des journalistes et parfois des groupes de sceptiques. On constate que tout leur besoin de croire est investi dans une méthode ou un outil qu'ils ne connaissent pas vraiment. Pour ces dogmatiques du refus, le débat est clos et les autres recherches scientifiques déjà effectuées sont sans valeur. Pourtant l'objectivité scientifique commande le dépassement des préjugés. Aussi, il y a des question à se poser. J'ai posé la suivante à un physicien qui a effectué des recherches sur le Linceul de Turin : pourquoi donc l'expérience C14 a produit l'effet de paralyser la poursuite des recherches sur le Linceul ? Il m'a répondu : "Après la datation de 1988, la seule question que les scientifiques de la datation et leurs partisans auraient dû se poser, était pourquoi le dateur C14 a donné une lecture médiévale ? Ils n'y ont pas donné suite." Au lieu d'entretenir la suspicion et de se traiter de menteur ou de tricheur entre spécialistes des différentes disciplines, il aurait valu mieux consentir à reprendre et à poursuivre immédiatement les recherches scientifiques qui étaient encouragées d'ailleurs dans les milieux religieux et ici et là par des chercheurs isolés. Pour élargir cette documentation, les lecteurs pourraient lire quelques articles donnant des raisons qui remettent en question le test de datation carbonne14. Les lecteurs peuvent accéder à de tels documents en ouvrant le lien suivant : zenit.org Du coté de la théologie et des religieux, les débats enflammés, les disputes et surtout les indifférences ont laissé transparaitre le fait qu'on n'était pas toujours très avancé dans l'intégration véritable de la réalité de la Résurrection. On a senti, en sourdine, des conflits majeurs dans la façon de "comprendre" la Résurrection, le miracle. On a pu se demander quel regard de foi anime certaines personnes qui se disent croyantes. Dernièrement le Pape Benoît XVI a pris partie en faveur du Suaire dans des gestes de piété et dans des énoncés théoriques chargés de sens. On peut accéder aux trois articles suivants dans lesquels il exprime franchement sa position en cliquant sur le lien inscrit quelques lignes plus haut : Turin le Linceul est une icône écrite avec du sang. Le Saint Suaire : un signe d'espérance. Benoît XVI à Turin : méditation devant le Saint Suaire.

La recherche sur le Saint Suaire est un sujet inépuisable, parce que la méditation de son image conduit au coeur de la foi et fait naitre l'Espérance en la Résurrection.

Donat Gagnon

Notes : J'ai cité à quelques occasions l'ouvrage de Ian Wilson, Le Suaire de Turin, Publié chez Albin Michel, 1978. C'était déjà un très bon ouvrage d'historien.

Le même auteur, voulant faire une nouvelle édition revue et corrigée de son ouvrage publié en 1978, y est allé d'une refonte complète. Voici ce qu'il dit dans son nouvel ouvrage (publié chez Albin Michel en 2010) intitulé l'Énigme du Suaire : "cet ouvrage est entièrement nouveau et présente le sujet comme si j'en commençais l'étude ajourd'hui." Cela est un bon exemple de l'humilité dans la connaissance puisque, dès 1955, il était déjà engagé dans cette recherche.

Nous nous proposons de faire un compte rendu de cet ouvrage dans cette chronique.